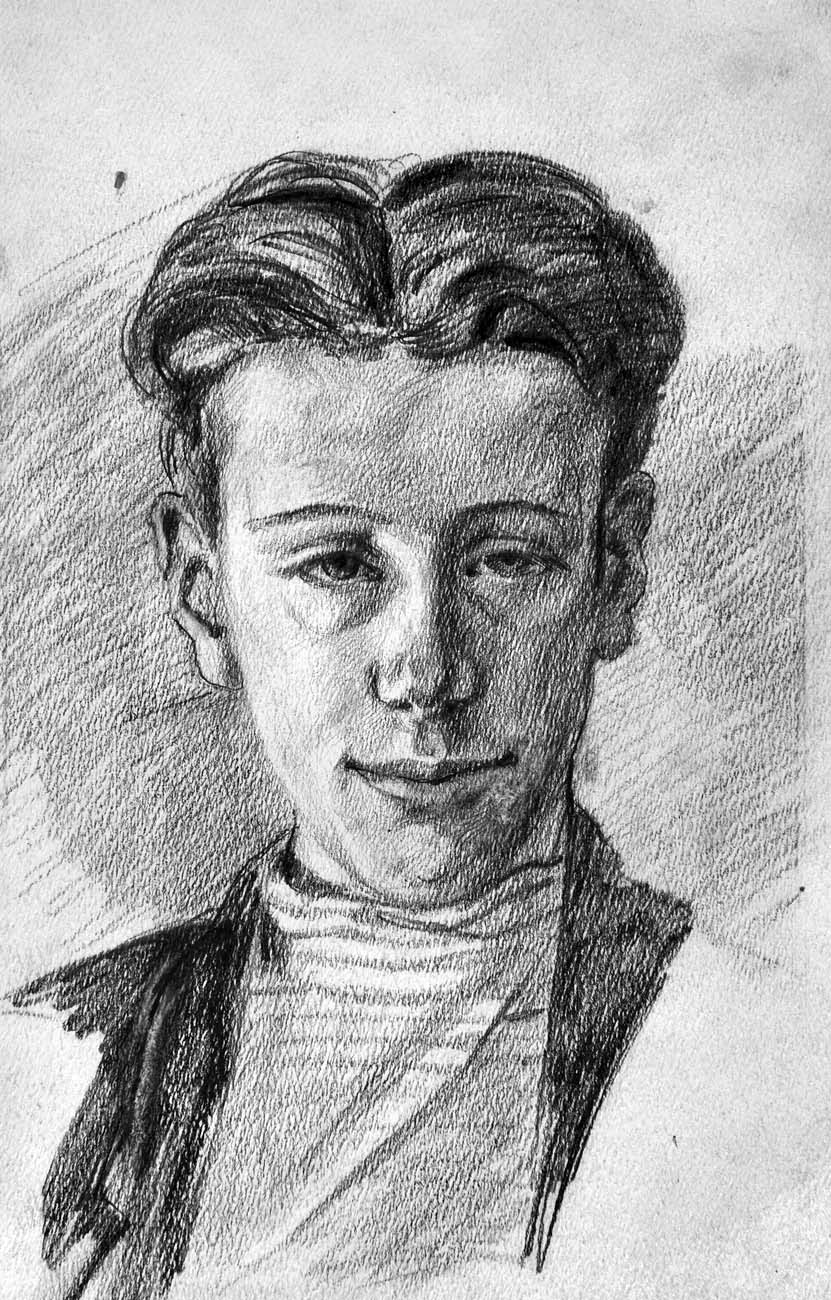

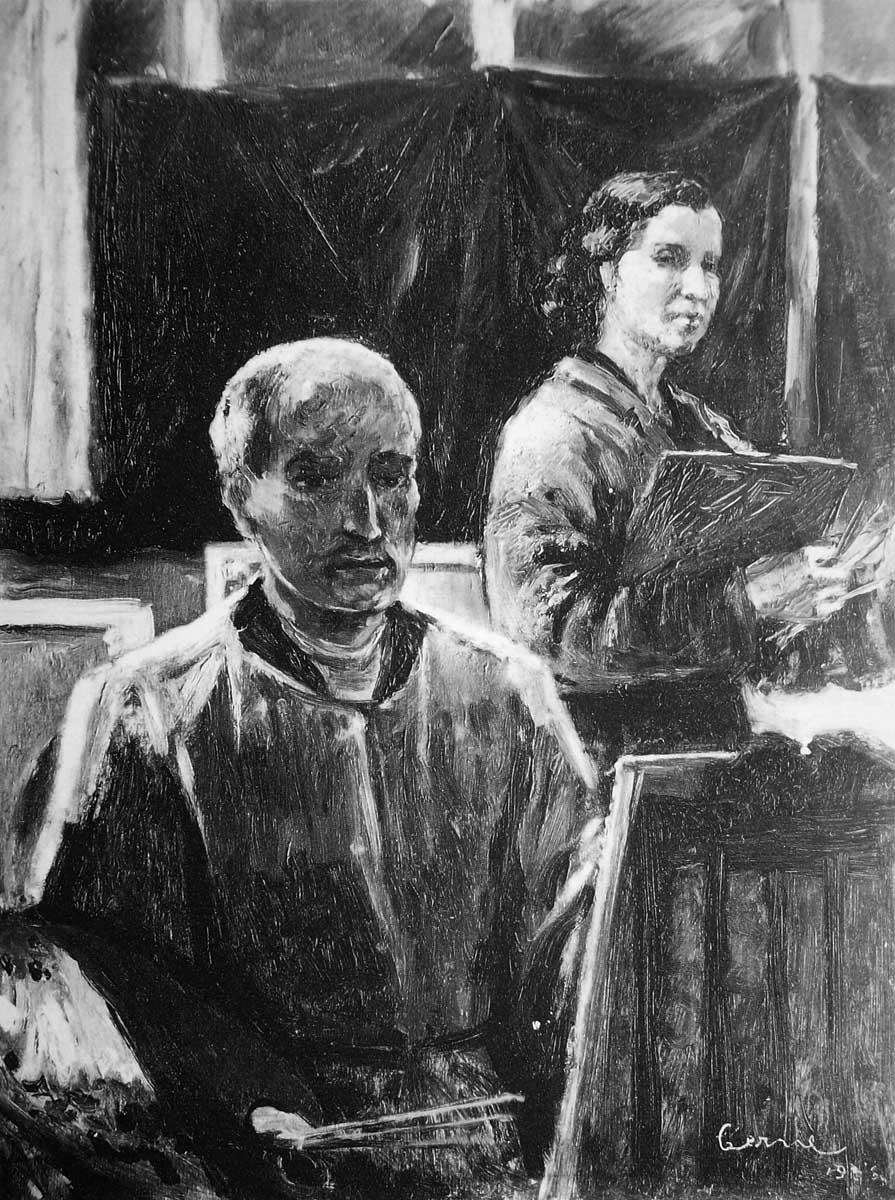

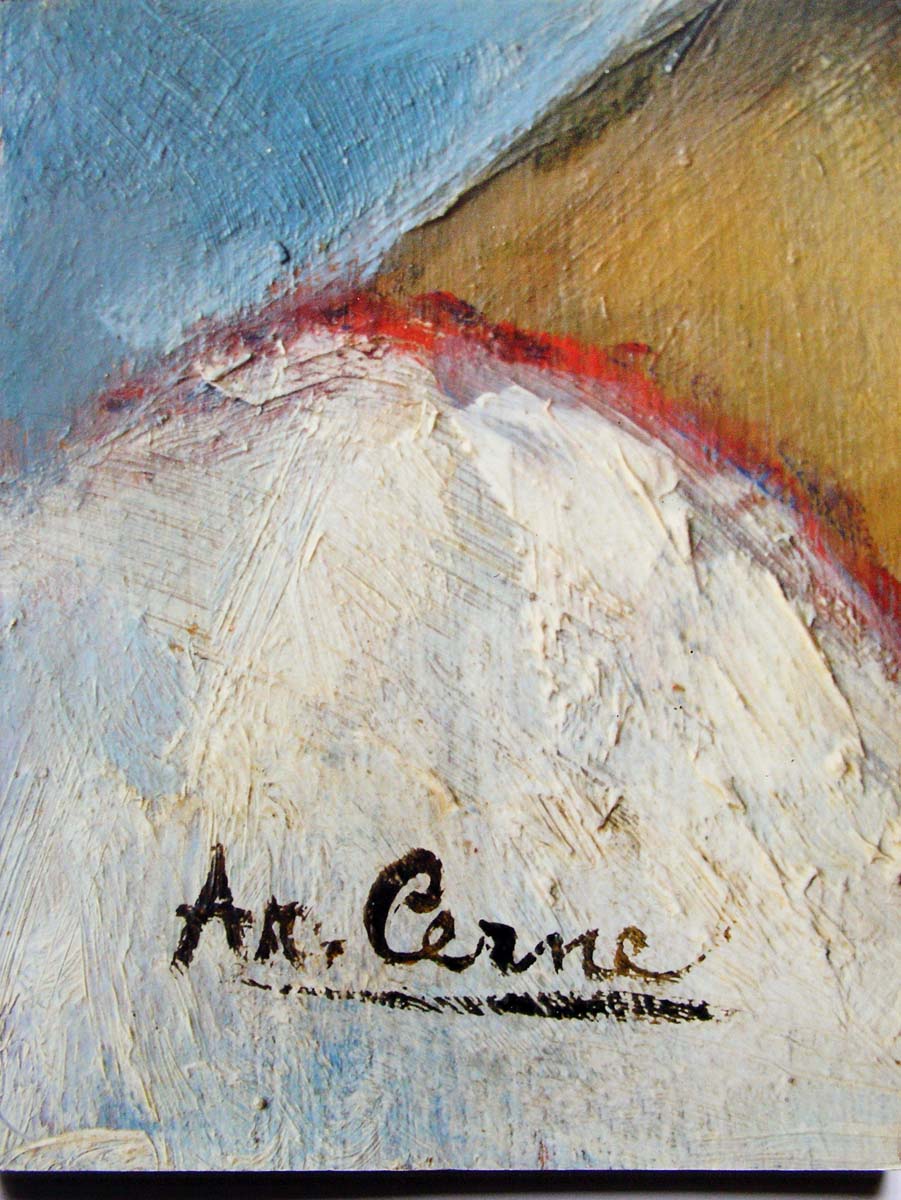

Argentina ventenne alle prime prove con la tavolozza. 1920-21, c. Dal catalogo Ar. Cerne, a cura di Laura Ruaro Loseri, Trieste, 1990.

La biografia di Argentina Cerne penso debba partire da due premesse senza le quali non si potrà rendere bene il personaggio. La prima è la presenza nella sua vita della famiglia: un blocco solido e unitario che, contro circostanze e difficoltà veramente notevoli, si mantenne sempre unito nonostante buona parte dei suoi membri abitassero in tre paesi, Italia (ma fino al 1918, Austria), Francia e Spagna e, inoltre, a cavallo di tre guerre.

La seconda premessa è il tentare di avvicinare il suo tempo, tanto differente dal nostro da doverlo, forse, riepilogare. E prima di tutto nei riguardi del ruolo riservato alla donna nella società dell'epoca. Nel 1902, anno della nascita di Argentina, Trieste, il suo luogo di nascita, apparteneva ancora all'Austria dei Kaiser, l'impero Austroungarico, insomma, non certo tra i peggiori posti al mondo dove vivere anzi, al contrario, perchè per tenore di vita, condizioni sociali e ricchezza era certamente una grande potenza. E Trieste era il principale porto di mare dell'Austria imperiale e la quarta capitale dell'impero dopo Vienna, Praga e Budapest, una città ricca, industriale, prospera commercialmente e socialmente evoluta.

Ma, non si deve dimenticarlo, nel 1902 le donne in Austria ed in Italia, ma, più o meno in tutta l'Europa, non avevano nemmeno il diritto di voto (in Italia, si ebbe nel 1946), erano considerate in pratica come minorenni fino al matrimonio e in questo caso passavano sotto la tutela economica e sociale del marito. I loro figli maschi, raggiunta la maggiore età avevano più diritti delle madri stesse.

Serve solo questo piccolo esordio per illustrare le circostanze in cui dovevano agire e vivere le donne dell'epoca e non è ozioso perchè Argentina, come le sorelle, ma fuori da qualsiasi militanza politica, furono donne molto avanzate rispetto al loro tempo che, nonostante le circostanze di allora, seppero aprirsi strada da sole di fronte a difficoltà che oggi non immaginiamo, quasi non ricordiamo o più semplicemente ignoriamo o abbiamo dimenticato, per fortuna nostra.

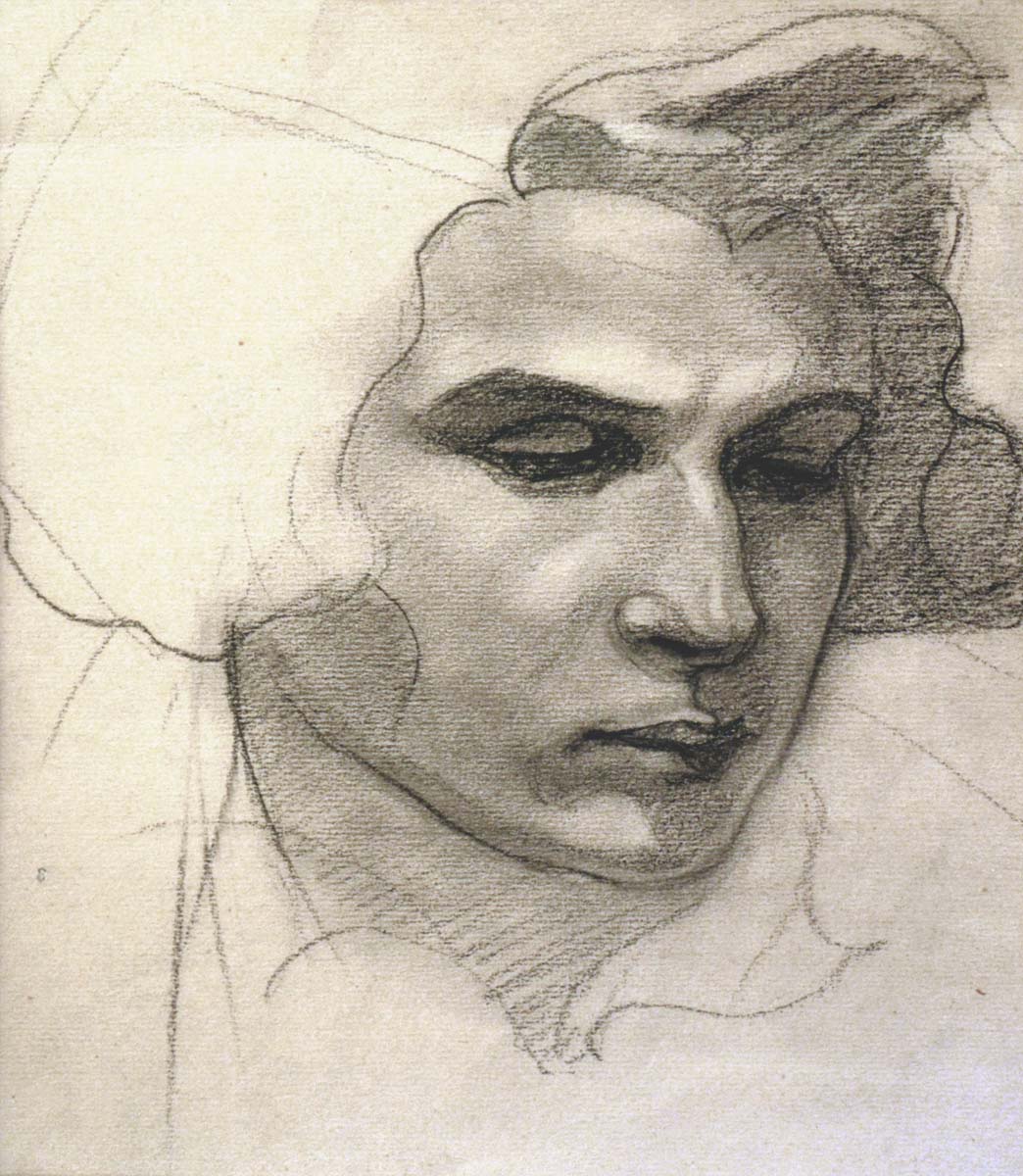

Un esempio. Quando verso la fine dei suoi studi alla Scuola Industriale dello Stato (lo stato austriaco) Argentina volle frequentare la Scuola del Nudo, si dovette indire riunione al più alto livello accademico per poterle dare questo permesso. Unica donna fra tutti i compagni maschi e unica ad avanzare una simile pretesa dovette ricevere il permesso, eccezionale, e poi affrontare i corsi di disegno in compagnia di soli maschi e, manco a dirlo, con modelli anche loro soltanto uomini. Era una scelta professionale e matura ma che all'epoca certamente era una grossa novità e che anche, molto probabilmente, la bollava socialmente.

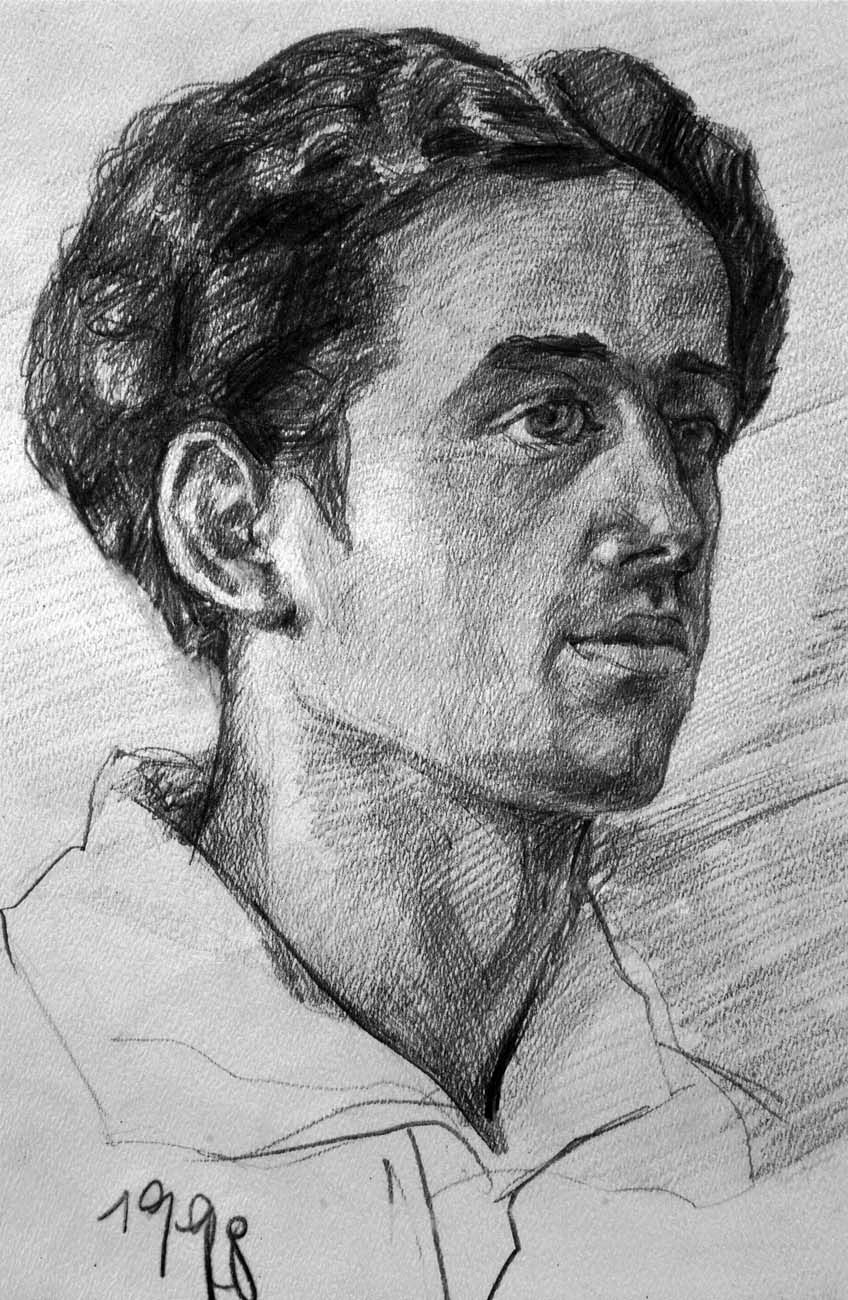

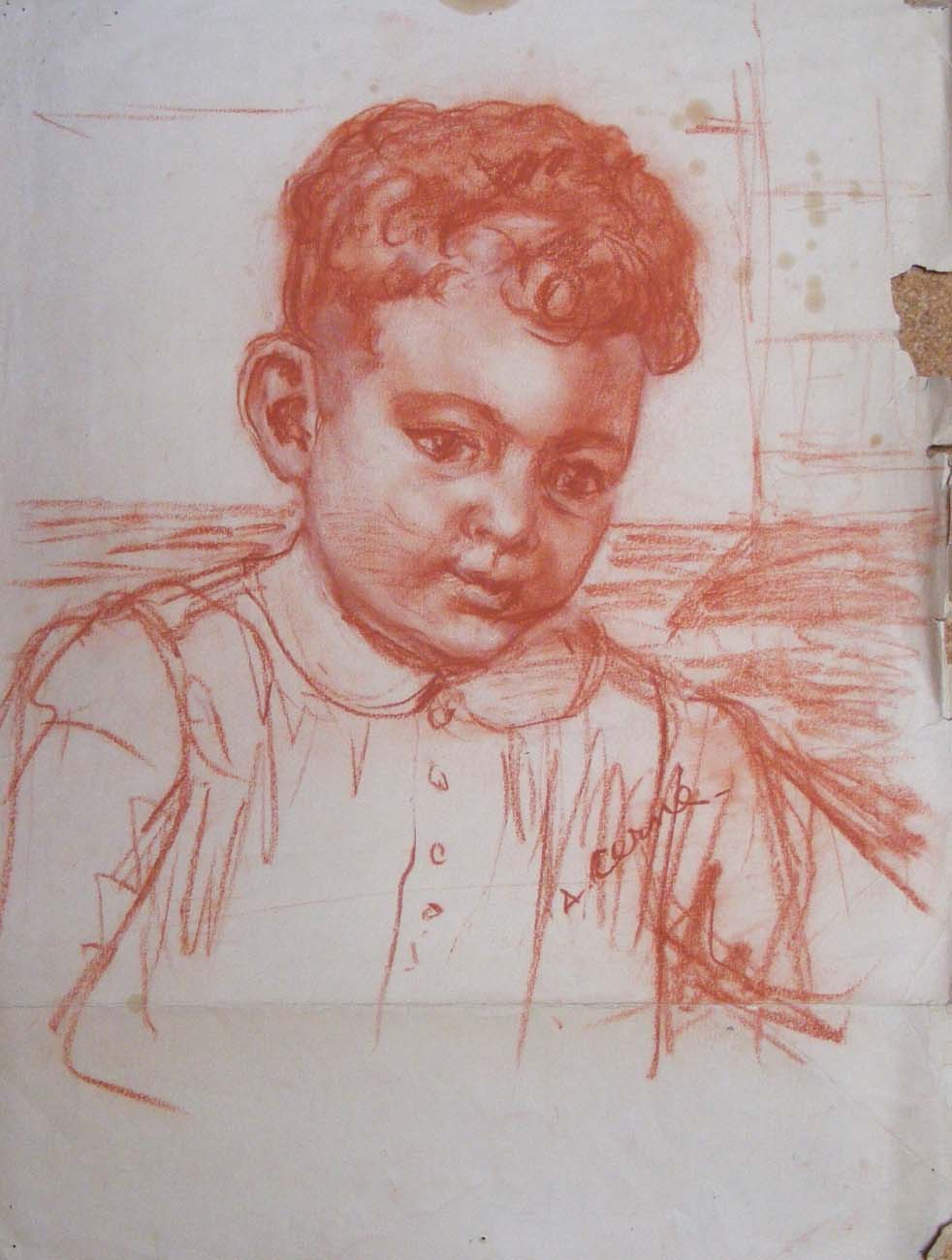

Disegno di uno dei compagni alla Scuola Industriale dello Stato (austriaco) a Trieste, 1917-18. Propietà del Museo Revoltella, Trieste.

Ritratto di un altro compagno di classe nello stesso periodo.

La pittrice era allora sedicenne. Propietà del Museo Revoltella, Trieste.

Però anche se i tempi maturavano lentamente, il permesso le fu accordato. Ma certo non mancavano le ragioni. E queste non erano altro che la sua eccezionale capacità come disegnatrice. Tanto, che alla fine di questa Scuola Industriale si dovette un'altra volta riunire il collegio dei professori per assegnarle un voto che si dava molto raramente, per non dire quasi mai. Quello di "eminente", che le fu accordato. Unica donna fra tutti uomini, professori che, nonostante il costume dei tempi, bisogna riconoscerlo, seppero compiere il loro dovere e riconobbero il talento.

Non c'era male, dunque, per un'allieva ancora giovanissima. E di questa capacità fuori dal comune parlano ben chiaro i suoi disegni dell'epoca, fortunatamente tenuti dalla famiglia ed in particolare il suo autoritratto, e i fermissimi volti dei suoi compagni di corso, dell'anno scolastico 1917-18, cioè in piena Grande Guerra, e che oggi sono di proprietà del Museo Revoltella di Trieste. Veramente sbalordiscono se si tiene conto che erano opera di una appena sedicenne.

Certo, all'epoca, libertà oggi indiscutibili come la possibilità per una donna di dedicarsi ad una professione non decisa da altri, ma a quella preferita, non si conquistavano a basso prezzo o non si ottenevano affatto. Ma in questo senso Argentina ebbe la fortuna di essere nata in una famiglia dove l'arte stava di casa ed il cui padre, un capace artigiano del legno, seppe inculcare nei figli due massime che non vengono mai di troppo: che l'eccellenza si acquista soltanto col lavoro e che le cose bisogna meritarsele, ma che se i meriti ci sono, i permessi si accordano senza più discussioni. Non è certo una grande scoperta ma è risultata sempre un buon settaccio per dividere le persone intelligenti da quelle meno, e quasi in ogni tempo. E Antonio Cerne, il padre, dovette esserlo per saper decidere allora, quando ancora la parola di un padre veramente era legge, con una saggezza che senza dubbio giovò a tutta la sua famiglia.

E per fortuna della giovane pittrice la strada le era già anche stata un po' spianata dalla sorella maggiore, Natalia. Argentina era la quarta figlia di questo Antonio Cerne e di Teresa Curtin, entrambi di origini goriziane, della parte che oggi appartiene alla Slovenia. Della famiglia di Antonio Cerne si sa che proveniva da un villaggio ai piedi del Santuario del Monte Santo: Grgar —e che rimasto orfano di padre da piccolissimo era stato portato a piedi verso Gorizia dalla mamma.

Della famiglia Curtin sono stati trovati dei documenti relativi al possesso di una vigna sulle colline di Cormons —dove tuttora si produce un ottimo vino bianco e dove il cognome è abbastanza comune. Ma —storicamente— dalle campagne i figli minori furono costretti ad emigrare verso le città : Gorizia prima, Trieste in seguito. Lì si conobbero e misero su famiglia. Quattro figli: tre femmine e un maschio. Natalia, Bruno, Alba ed infine Argentina.

Argentina, a sinistra, ai suoi cinque anni, con la Madre, Teresa Curtin, e la sorella Alba. 1907, circa.

Natalia, la primogenita, nacque nel 1887, Bruno, nel 1893, ed Alba nel 1898. Poi il padre —seguendo le ondate migratorie che alla fine dell'Ottocento portarono tanti europei a cercare fortuna in America— emigrò in Argentina. La famiglia, rimasta a Trieste, venne portata avanti dalla moglie Teresa, che faceva la sarta con la speranza di raggiungere il marito nel Nuovo Mondo. Speranza che fallì, perché Antonio si ammalò e venne rimpatriato grazie all'intervento delle autorità austriache che ripescarono quel loro cittadino nel primo Novecento e lo riportarono in patria. Non dovette essere facile per nessuno, ma alla fine non andò proprio tanto male nel senso che al ritorno mise al mondo questa ultima figlia che chiamò appunto Argentina, segno indubbio che era rimasto in un certo modo grato al paese. Il suo laboratorio di falegnameria a Trieste, dove aveva un piccolo numero di dipendenti, e in più la collaborazione della moglie sarta anche lei aiutata da due lavoranti 'piccinine', permise di mantenere degnamente la famiglia mentre i figli crescevano e studiavano.

Natalia, la sorella maggiore, fu una donna di un carattere forte e spiccato, studiò musica, prima con qualche perplessità del padre, poi con la sua piena collaborazione. Diventò una capace violoncellista e già nei primi anni del novecento era a Parigi con un trio triestino di musica da camera, con cui girò l'Europa, più o meno come oggi una qualsiasi banda di rock music. Dunque anche lei, e per prima, si aprì una strada di indipendenza economica e professionale, grazie alla sua competenza. Allo scoppio della Grande Guerra, quando Argentina era dodicenne, Natalia si trovava a Parigi e, pertanto, come cittadina austriaca, nemica dunque, fu messa in campo di internamento.

La sorella musicista, Natalia, seconda da sinistra, Parigi, 1912-13c.

Il primo violino dell'orchestra in cui lei suonava a quel tempo, il francese Maurice Leon Ladoire, che nel frattempo si era innamorato di lei, riuscì a trarla fuori dal campo di concentramento sposandola (e chissà le pratiche necessarie a farla diventare francese..., viene mal di testa solo a pensarci). Ma, come figlio di un nobile venne diseredato di titolo e mezzi come minacciato se osasse davvero sposare una 'commediante'. Già era quasi scandaloso che lui fosse violinista, ma che sua moglie non appartenesse al suo stesso ceto sociale era impensabile, e i genitori non perdonarono. Tale il segno dei tempi. Ma però fu un vero matrimonio d'amore ed ebbero in pochi anni tre figli.

Acquarello, la Rochelle, Francia, 1925c, propietà dei Musei Provinciali di Borgo Castello a Gorizia.

Ed Argentina, nel dopoguerra, negli anni venti-ventuno, terminati gli studi con il massimo dei voti, su consiglio del suo maestro, il rinomato pittore triestino Carlo Wostry, si recò in Francia dove risiedeva la sorella. Così si affezionò grandemente ai tre piccoli della sorella, rimasta nel frattempo vedova (il marito lo aveva portato via il male dell'epoca, la tubercolosi). Dunque la sua Francia non fu soltanto la Francia allora imprescindibile per un pittore giovane in trasferta di studi, apprendistato e miglioramento, fu anche la Francia della famiglia da cui Argentina mai si seppe staccare, forse come avrebbe dovuto fare con maggiore decisione. Ma lavorava sodo, disegnava, disegnava sempre e dipingeva tutto. Sono dell'epoca magnifici disegni, acquarelli (alcuni al museo di Gorizia), lavori al pastello, sanguigni, tanti disegni al carboncino e a matita grassa e anche, ma poche, le sue prime opere all'olio.

Esercizio di copia da una cartolina, ancora in epoca scolastica, verso 1918, delle montenegrine che si vedovano sovente a Trieste, con i loro costumi dai colori sgargianti.

D'estate le sorelle tornavano in Italia, a Trieste, nella casa familiare, dove stavano ancora i fratelli Bruno ed Alba, oltre ai genitori. I nipoti, arrivato ognuno all'età di frequentare la scuola andarono a vivere stabilmente a Trieste, con gli zii ed i nonni, invertendo i termini delle vacanze, di quelle lunghe villeggiature dell\'epoca: d'estate tornavano in Francia dalla madre. Argentina andava e veniva, girò la Francia, accompagnò non poche volte la sorella, studiava col Wostry in Italia, tesseva poco a poco le sue relazioni con la professione, con i primi clienti. Natalia, la madre dei nipotini continuava a girare l'Europa con la sua orchestra da camera.

Argentina a questo punto, non fece però il necessario salto come forse avrebbe dovuto essendo stata già una sicura promessa a vent'anni, e fino alla trentina rimase in uno stato intermedio, quello di un "amateur" altamente dotato, ma non quello di una professionista riconosciuta, notata e quotata. Quali le ragioni? Non le conosciamo, non rimangono carte o documenti in famiglia per poter approfondirne le cause, ma è possibile che il suo carattere, energico ma allo stesso tempo abbastanza caotico nel lavoro, ma forse troppo mite socialmente, potrebbe fornire una parte della spiegazione.

In più, Argentina, veramente, non sapeva vendere bene il suo talento. Vendeva poco e regalava molto, faticava anche nella disciplina del finire un lavoro e poi voltare pagina. Eppure nel suo carattere intimo era veramente una donna perfezionista e sicura del proprio agire, ma verso l'esterno, verso gli altri, mancò sempre di forza, di energia nel discorso e di un'autostima esterna, se mi si permette la contraddizione in termini, da metterla in condizioni almeno di una certa uguaglianza con tanti altri colleghi e contemporanei la cui parola superava di certo la loro opera, e di cui, inoltre, si lamentava in privato. Ma certo non riuscì mai a cambiare questo comportamento o tendenza innata che fosse.

Essendo quindi un'artista valida e competente mancava però di sicurezza e anche, per dirlo in termini moderni, di slancio o aggressività commerciale e forse di un certo carisma d'artista e, inoltre, si considerò obbligata, molto probabilmente, a mantenere legami famigliari troppo forti che, se da una parte le davano certamente una sicurezza, dall'altra senza dubbio le preclusero in parte la sua strada.

Ritratto della sorella Natalia, datato 1922, dunque fatto sicuramente in Francia e appartenente al periodo meno documentato della pittrice.

Di questi anni venti e trenta manchiamo oggi di testimoni e documenti, è un'epoca buia di Argentina. I due nipoti maggiori sono mancati da anni e la memoria delle persone della famiglia già anziane non arriva prima degli anni trenta già inoltrati, ci manca perciò tutta quella dell'epoca di gioventù della pittrice. Poi, la sua vera confidente, la sorella Alba, quella che la precedeva immediatamente in età, fu una donna seria e severa nei riguardi delle confidenze ricevute e ai familiari che le domandarono dati e dettagli sulla vita privata di Argentina e a cui lei soltanto poteva dare risposta, si rifiutò sempre di fornire certe informazioni con la giustificazione rispettabile certo, ma deludente per noi posteri, che ciò che le era stato comunicato a lei sola come confidenza, non sarebbe stato proprio da lei divulgato né raccontato a nessuno.

Così la sua gioventù oggi è quasi un mistero. Non si sposò e appena si hanno molto lievi notizie di amicizie, di compagnie, di amori, di pretendenti. Ne abbiamo documentato uno, all'inizio degli anni venti e poco più. Certo la perdita in guerra di tutti i suoi averi di cui si parlerà dopo, è responsabile in buona parte di questa sfortunata lacuna.

Barche a La Rochelle, Francia, 1925-26, città nella quale abitò un tempo con la sorella e i nipoti a metà degli Anni Venti.

L'opera di cui disponiamo dell'epoca, come del resto di quasi tutta la sua vita è principalmente di proprietà familiare. Non sappiamo se in Francia o in Italia, negli Anni Venti, vendette regolarmente. Sappiamo certamente che la sua pittura si affermò verso la fine del decennio, epoca della quale disponiamo di alcuni pochi quadri ma sì invece di splendidi disegni.

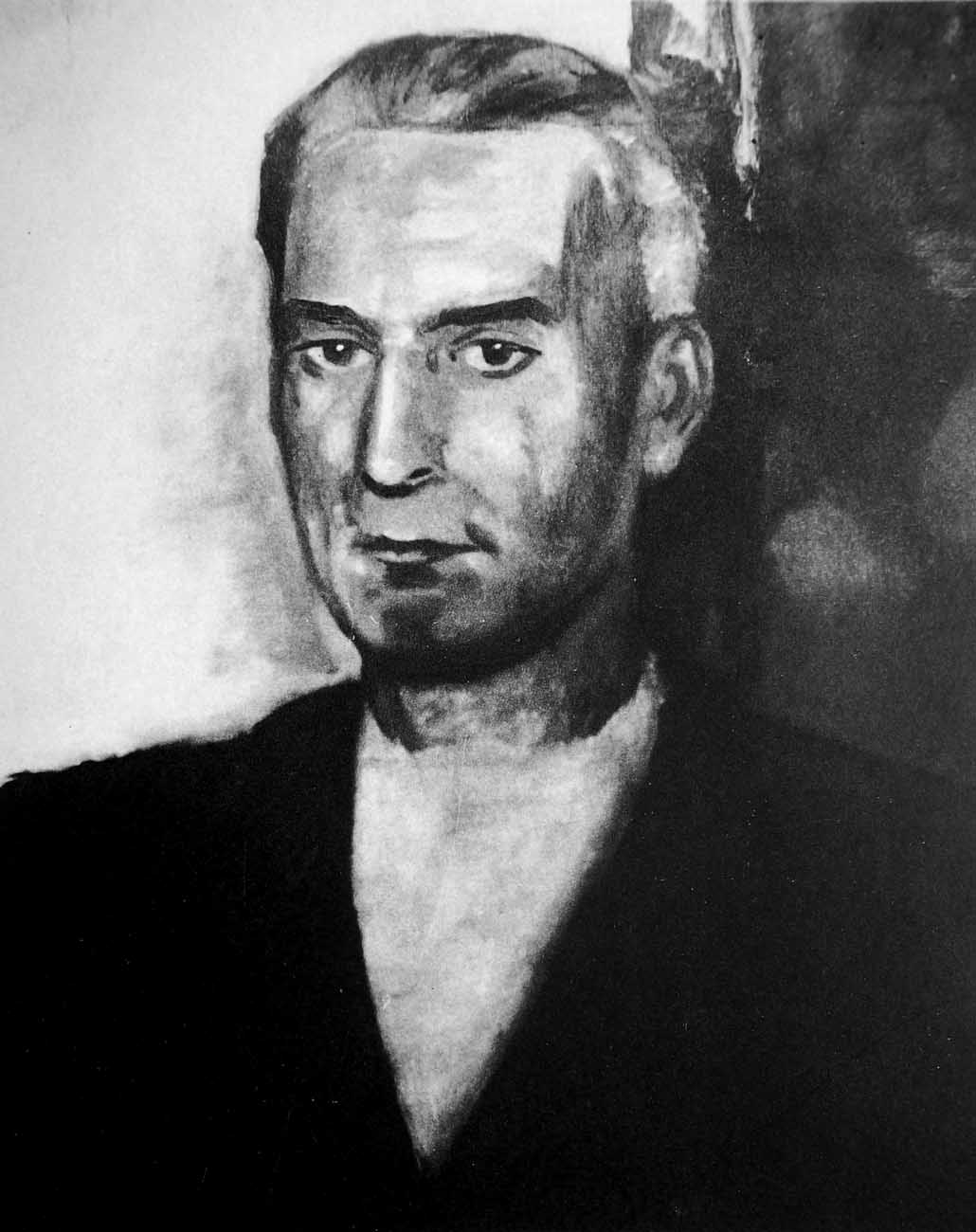

Finita la Grande Guerra, negli anni venti l'Italia visse l'ascesa e il trionfo del fascismo. La famiglia non era particolarmente politicizzata ma si manteneva ideologicamente entro un discorso civile, prossimo a un socialismo moderato e mantenuto dentro i ranghi del cattolicesimo, come tanti a quel tempo. Particolarmente il fratello, Bruno Cerne, irredentista ai tempi dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, disertò dall'Austria fuggendo in Italia dove rifiutandosi comunque di tornare al fronte e riprendere le armi contro i suoi ex compagni venne internato in Sicilia, (quasi come un obiettore di coscienza ante-litteram). Alla fine del conflitto ritornò a Trieste ed iniziò la sua carriera come maestro di scuola, ma per poco tempo perchè, antifascista, rifiutò di prendere la tessera del partito, il che gli precluse qualsiasi lavoro che dipendesse dallo stato, cioè la propria professione.

Bozza per un ritratto del fratello Bruno, Trieste, 1945c.

Con non poche difficoltà si avviò al commercio e alla piccola imprenditoria e con questo potè mantenere la famiglia. Sposato con Herma Klauser, di origini giuliane ma di cultura austriaca, ebbe una figlia, Marina Cerne (detta Mimì), cui Argentina si affezionò moltissimo e la cui infanzia e gioventù registrò con precisione e minuziosità in tanti dipinti, alcuni da bambina e da giovane veramente splendidi. Mimì col fiocco azzurro, Mimì con le treccine ed altri, che oltre a una perfetta resa del modello —ed una interpretazione psicologica singolare di cui la modella stessa è tuttora impressionata— trasmettono inoltre con la massima trasparenza e un realismo palese l'ambiente della casa e l'atmosfera del momento.

Sono di questo o periodo —inizio Anni venti— dei bozzetti per dei manifesti pubblicitari che non sappiamo, in quanto non firmati, che sorte abbiano avuto. Comunque fu anche questa una dimensione che Argentina aveva esplorato, lasciandola poi cadere forse perché la pubblicità era allora considerata un' 'arte minore'.

Vigoroso disegno della sorella Alba, con tutto il gusto degli anni 20. Verso 1927-28.

Nel 1928, la sorella Natalia, che continuava con l'orchestra sempre avanti e indietro, dalla Polonia alla Germania, dalla Danimarca alla Francia, venne a capitare in Spagna, per una serie di concerti in diverse capitali. E a Salamanca, la vecchia città universitaria della Castiglia, uno spettatore di uno dei suoi concerti, giudice di professione e vedovo con tre figli delle stesse età dei suoi, cominciò a seguirla di concerto in concerto per la Spagna e si innamorò perdutamente di lei. La corteggiò lungo tempo, conserviamo in famiglia tante delle sue lettere, rispedite poi attraverso mezza Europa fino al luogo dove Natalia si trovasse in quel momento, piene di vera tenerezza e in cui lui le esprimeva i suoi sentimenti. E Natalia finalmente, già quarantaduenne —un'età che all'epoca non significava certamente lo stesso che oggigiorno—, accettò di sposarlo e di andare a vivere in Spagna. Poco dopo le nozze, nell'anno 30-31, decise anche di farsi raggiungere dai figli che abitavano dai nonni a Trieste.

Autoritratto all'olio, Argentina al lavoro col suo maestro, Aristotile Vicenzi, Milano, 1936c.

E Argentina, intanto, spinta dagli amici, dai maestri e finalmente forse più libera interiormente dall'obbligo di aiutare la sorella, anche nella cura dei nipoti già quasi adolescenti ma che tanto amava, si trasferì a Milano, da sola, all'anno 30, per mettersi a cercare la propria via con la sua pittura e la sua arte. Introdotta dall'amica pittrice Maria Lupieri, venne accolta nello studio del pittore Aristotile Vicenzi, e cominciò finalmente un tirocinio severo e, contemporaneamente alla propria affermazione come pittrice imparò a fondo l'arte del restauro. Questo le aprì una via di indipendenza economica e personale. A Milano lavorò con fermezza, tanto al restauro che le permetteva di vivere —campo in cui diventò presto valida e quotata— come alla sua pittura che raggiunse in quegli anni la piena maturità.

Pagina di un calendario di Assicurazioni Generali, 1996, con il cuadro di Argentina, Natura morta con bicchiere di vino, del 1943.

Lo splendido Notturno dalla terrazza di Villa Irma, 1939.

Ritornava sovente a Trieste e di quel decennio, fino a guerra inoltrata, datano le opere della sua maggiore forza espressiva e di quel periodo troviamo una quantità importante di quadri, in parte venduti all'epoca, in parte dopo la sua morte. Forse è il momento della migliore Argentina, splendidi ritratti, alcuni incarico di privati, altri di membri della famiglia ed amici, molti di sua madre, alcuni eccellenti, da contare tra le sue migliori opere, e sono da segnalare il Ritratto di Cornelia Ferrari, quello di Maria Stavropoulo, il Notturno dalla terrazza di Villa Irma, la Natura morta con bicchiere di vino... tutti di grande forza espressiva e di una tecnica compiuta e nei quali vediamo anche ripreso con grande sensibilità il gusto dell'epoca.

Ritratto del nipote Pierre Ladoire, acquarello, Francia, verso 1925.

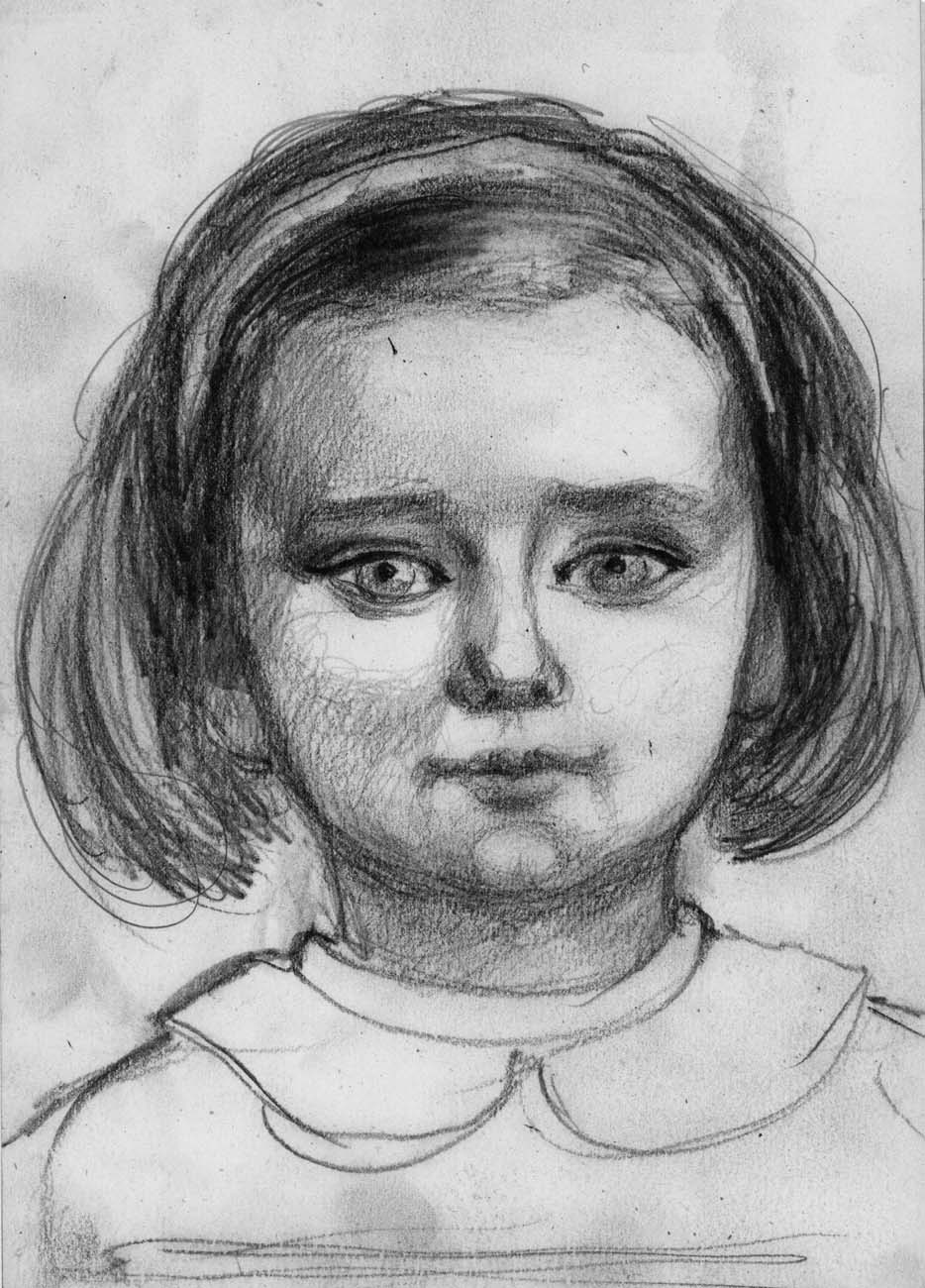

Ritratto della nipote Elena Ladoire, matita su carta, Francia, 1921.

E anche se Argentina lungo la sua carriera fu particolarmente riconosciuta per le sue nature morte, i grandi mazzi di fiori in particolare, queste stesse pagine del sito, con la ricompilazione di buona parte della sua produzione, lasciano ben vedere che era anche un'eccellente ritrattista e una splendida disegnatrice. I molti disegni, i bozzetti, i taccuini, quella parte dell'opera di un pittore forse meno quotata e vistosa ma imprescindibile a loro, come le lunghe scale e gli esercizi di digitazione per i musicisti, e che servono sempre per coordinare la scioltezza della mano, per mantenere il colpo d'occhio sempre pronto, per prendere le misure, i riferimenti, per calibrare la prospettiva..., sono fortunatamente la parte che il pittore tiene per sé, e questo ci ha permesso nel suo caso di vedere come sempre, sempre disegnava, tutti e tutto quello che le capitava a tiro. E non lasciò mai di farlo fino ai suoi ultimi giorni.

In questo periodo scoppiò la Guerra Civile spagnola. La sorella Natalia, con i tre figli (nipoti di Argentina) e coi tre figli del marito sposato in seconde nozze, aveva già formato un gruppo familiare che, contro le sensate previsioni della famiglia triestina, che perdeva in tal modo i nipoti adorati, risultò sorprendentemente affiatato e funzionale.

Cartolina postale della città di Zamora, Spagna, verso gli Anni Trenta.

Abitavano a Zamora, nella vecchia Castiglia, una cittadina piena di arte romanica, un luogo calmo, anche per l'epoca, al di là dell'immaginabile, ad appena sessanta chilometri da Salamanca e non troppo lontana da Madrid, 240 chilometri, anche se i chilometri dell'epoca non erano certo quelli di oggigiorno. I due gruppi dei tre rispettivi figli, due maschi ed una femmina ognuno, molti prossimi per età, non solo non si scontrarono ma si fecero amici. La figlia del giudice, Rosario, si affezionò grandemente a Natalia, come anche i due ragazzi, e questa buona armonia continuò per tutta la vita, nonostante la successiva separazione avvenuta tra i coniugi. Al punto che —io ne sono testimone—, Agustín Pérez Piorno, che continuò a vedere assiduamente Natalia per tutto il resto della sua vita, trattava i nipoti di lei come se fosse il loro vero nonno.

Scoppiata dunque la Guerra Civile in Spagna, Natalia rimase bloccata nel paese, non poteva uscirne ed Argentina né nessun altro potevano recarsi da lei. La famiglia fu irrimediabilmente divisa perchè, finita la guerra di Spagna cominciò in Europa la Seconda Guerra. Con i paesi distrutti e le condizione dell'epoca non fu più possibile un incontro fino al 1947.

Ritratto dell'amica Mariù, Trieste, 1933.

Argentina continuò a vivere a Milano fino al 43 con più o meno lunghi soggiorni a Trieste. Cominciarono i grandi bombardamenti alleati sulla città e nel 43 la sua casa e studio vennero bombardati e incendiati. Argentina perse tutto quello che possedeva meno quello che aveva a Trieste. Quadri, disegni, taccuini, gli utensili di lavoro, carte, fotografie, roba, oggetti e qualsiasi mezzo economico. Tutto insomma. La permanenza a Milano diveniva troppo pericolosa. Fu il fratello Bruno che, tra un bombardamento e l'altro andò a Milano a recuperarla riportandola nella casa di famiglia, ed alla relativa sicurezza a Trieste.

I Ragazzi di Villa Irma, verso l'anno 43, in piena Seconda Guerra.

Sicurezza poi, per modo di dire, perchè Villa Irma, a Trieste —la casa della quale ci lascio tanti dipinti— e dove Argentina aveva sempre uno studio, era anche la casa di Bruno, il fratello, che, dopo il 43, accoglieva e nascondeva i partigiani. E così, come nei buoni film di guerra, e come ha tanto bene documentato e scritto la figlia di Bruno, la Dottoressa Marina Cerne, i tedeschi ogni tanto facevano una visita e prendevano anche un caffè mentre nello scantinato o nel solaio si nascondevano il partigiano o l'ebreo di turno. E certamente i film li abbiamo visti tutti e possiamo perciò immaginare, però per gli adulti della casa, Argentina compresa, perfettamente consapevoli e complici della situazione, questi erano casi in cui quello che ci si giocava era la propria vita e quella delle persone amate. Tempi terribili dunque, nei quali la coscienza del bene, del dovere e della solidarietà non erano parole morte e nei quali assecondare quello che un essere umano di bene deve sempre fare si scontra frontalmente con quello che detta l'istinto di sopravvivenza. E fare in queste condizioni il proprio dovere era certo una scelta dovuta, ma pericolosissima. Dunque, bisogna riconoscere il valore a coloro che fecero le scelte corrette secondo umanità, ed essere orgogliosi di loro.

La vetrata del tinello a Villa Irma, 1944.

Ma, nonostante tutto, e anche come nei film, la calma esterna pareva perfetta. Anzi, se non fosse perche si mancava di quasi tutto, l'apparenza era tutto il contrario. Argentina aveva perso tutto quello che aveva, meno la vita, ma i dipinti non lo riflettevano. Solo le pennellate avevano la quarta parte di grossezza e i colori diventavano lisci lisci. Chissà quali mirabilie, quali scambi di oggetti a tremendo svantaggio bisognava proporre per rimediare un tubetto di terra di Siena, un ocra tostato, un blu profondo, quando solo per trovare un po' di carne o procurarsi una medicina si potevano passare giornate e bisognava pagare il tutto con i soldi che non si avevano più.

Certo, di fronte al disastro, e per Argentina non solo quello pubblico, ma anche quello subìto e proprio, si possono sempre assumere come artista e come persona due atteggiamenti ugualmente legittimi: quello del Munch, nel Grido, capito indubbiamente da tutti, ma anche quello di non voler piegarsi alla circostanza, quello di negarla e di agire con caparbietà, anche se distrutti all'interno, nel senso di voler affermare la vita mostrando un'immagine di normalità che sia, appunto, la negazione di quanto si vede e con il sicuro proposito di far tornare questa normalità al più presto come cosa reale e vera. Perche questi dipinti parlano di pace, di calma, di solidità e sicurezza borghese cioè, e definitivamente, appunto di quello che non si aveva più in quegli anni dolorosi e terribili, e Argentina, meno di tutti.

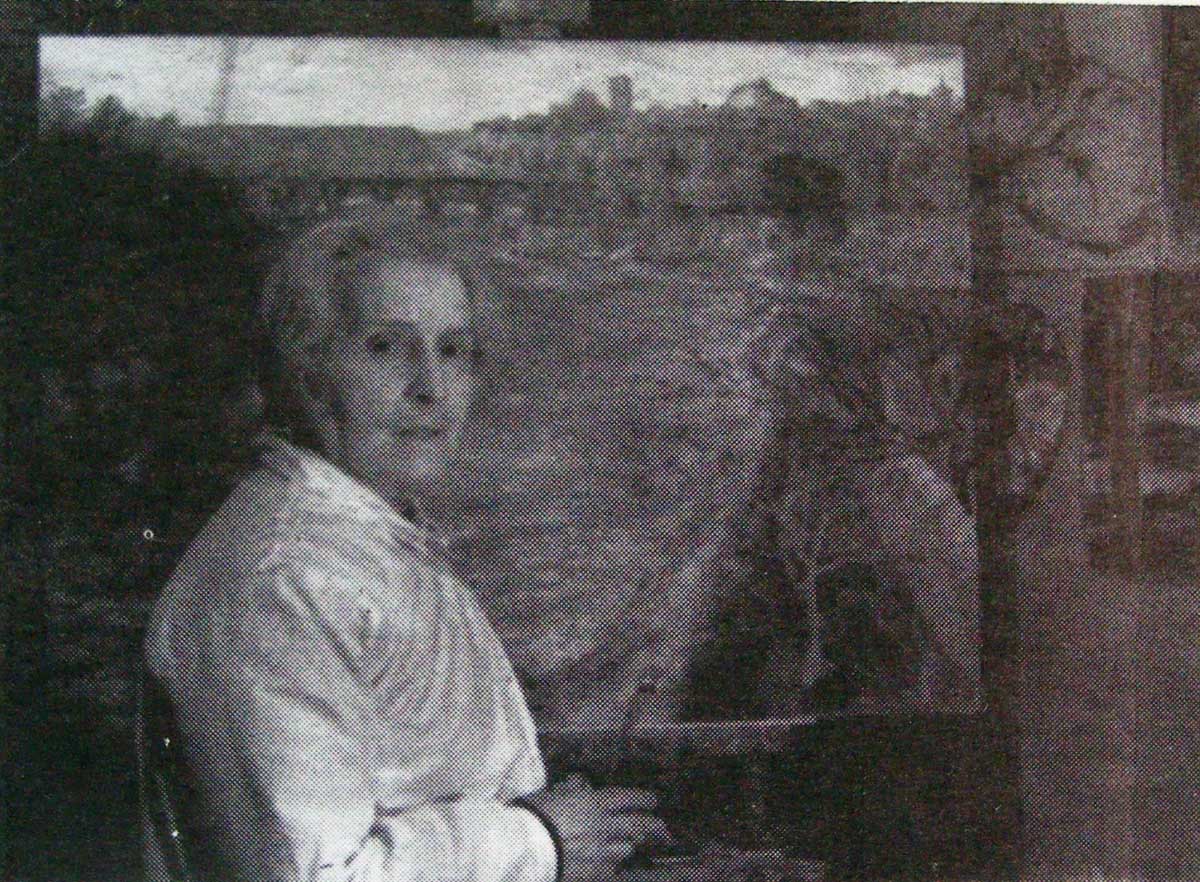

AL restauro, nel suo studio di Villa Irma a Trieste, 1949.

Venne la pace e vennero i tempi del dopoguerra, certamente difficili e non diciamo a Trieste. Con città e territorio contesi tra Italia e Yugoslavia, la zona rimase sotto il Governo Militare Alleato fino al 1954 e poi, condiviso con l'Italia fino al 63. E con l'Italia, in fin dei conti paese nemico degli alleati fino all'armistizio del 43, la tentazione prima dei vincitori fu quella di non concedere il territorio di Trieste e darlo alla Yugoslavia del maresciallo Tito, scomodo, ma sempre un alleato. Ma venne la guerra fredda e le forze in campo finirono per scambiare le carte. Trieste andò all'Italia in una ennesima mossa su quella scacchiera che tirò fuori Napoleone quando annullò a suo comodo la Repubblica Veneziana e anche la millenaria libertà triestina.

Argentina, fino al 49 stette a Trieste e cominciò a rifare la propria vita. Lavorò molto al restauro, si fece una clientela, continuò a dipingere ma certamente la sua situazione personale e morale non doveva essere buona per forza. La guerra lasciò i suoi segni.

Finalmente insieme dopi tanti anni, le nipoti Elena Ladoire e Marina Cerne con Argentina, al centro, sul campanile a Venezia, 1948.

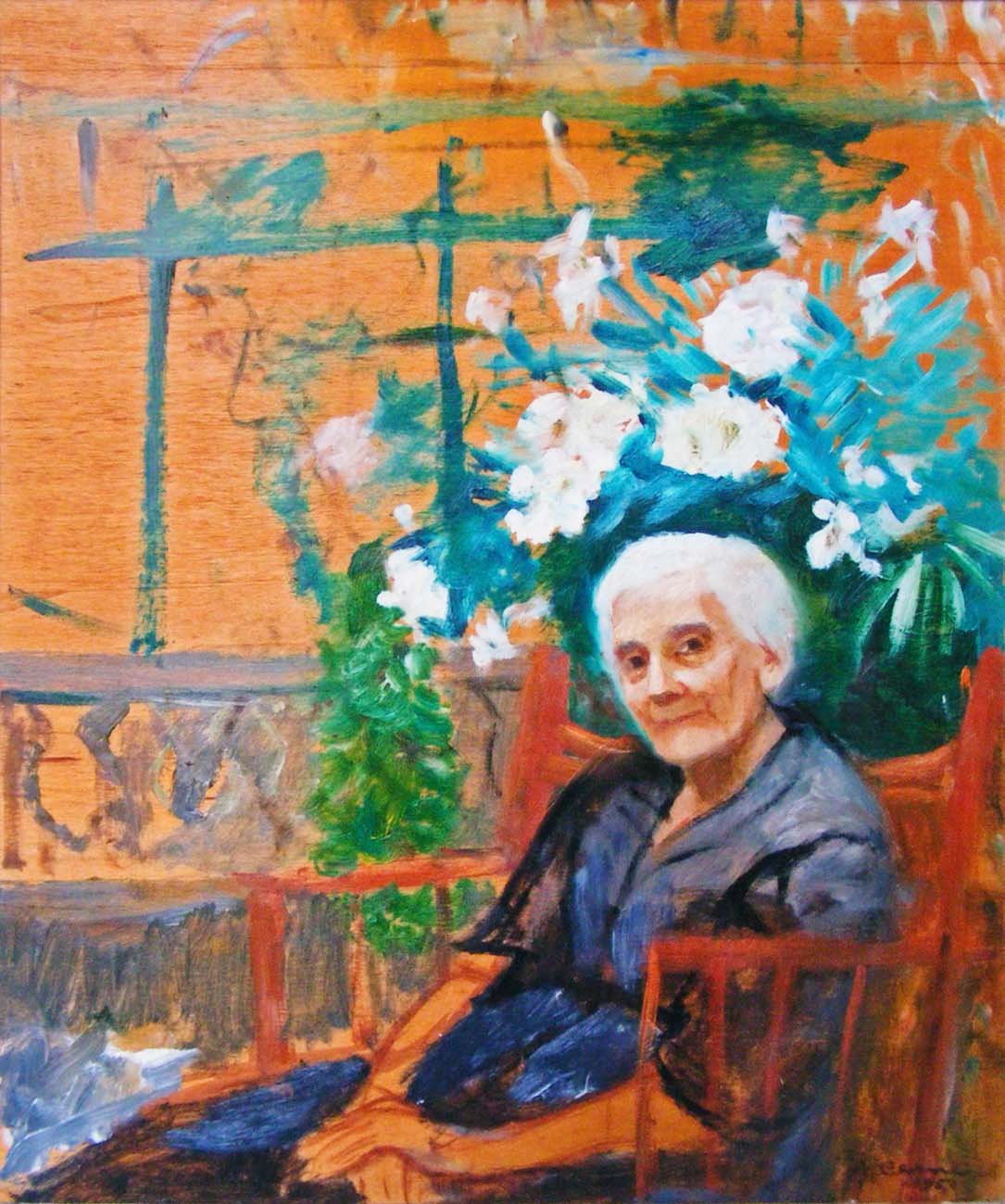

Nel 47, dopo più di un decennio senza essersi viste, Natalia e sua figlia Elena finalmente poterono ritornare in visita a Trieste, e poi ancora nel 48, nel 50 e successivamente già in modo più agevole. Di questi soggiorni Argentina dette ampia testimonianza con numerosi dipinti e tanti disegni. La vita rifioriva intorno, ma la persona che forse le era più cara al mondo —la madre, della quale ci lasciò splendidi ritratti pieni di forza e realismo— era nel frattempo dolcemente giunta al suo tramonto. Venne a mancare nel 49 lasciando un vuoto assai difficile da colmare soprattutto in quella casa dove tutto parlava di lei...

Allegro e dolcissimo ritratto della madre, Teresa Curtin Cerne, poco prima della sua morte, finito nel 49.

Così, venuto meno il legame con la madre, nel 50 Argentina decise di andare in Spagna, nuovamente dalla sorella, forse soltanto a vedere, e senza dubbio anche per soggiornare un tempo con le persone che amava, i nipoti, figli di Natalia , i due ragazzi che non vedeva dai primi anni trenta, che aveva in parte allevati e a cui era tanto affezionata. Adesso i bambini, gli adolescenti che lasciò erano uomini fatti, che si erano aperti una strada nella vita. Christian ed Elena avevano lasciato Zamora ed erano andati a vivere a Madrid dove studiarono, lavorarono e si sposarono. Pierre, il più piccolo, rimase sempre a Zamora. Fece il giornalista, il fotografo e lo scrittore e lì vive tuttora alla bella età di novantatrè anni e in buona salute, godendo dei tre figli e i nipoti e gustando ancora della vita.

E Argentina rimase presa dalla Spagna nonché dalla famiglia con la quale i legami mai si erano affievoliti. Lo testimoniano scatole e scatole di corrispondenza fitta fitta in casa di mia sorella Marina Caffaratto, in casa di Óscar Ladoire, in casa di Marina Cerne. I fratelli Cerne e i loro figli si scrivevano come impazziti, a tutto vapore, abbiamo settimane con sette lettere spedite ad uni ed altri, insomma a volte una al giorno, passarono una parte della loro vita a scrivere sempre ai loro assenti amati e lontani. Poi il telefono negli Anni trenta, quaranta, anche cinquanta era un lusso che si usava per comunicare, in costose telefonate internazionali, soltanto cose eccezionali e per tutto il periodo delle guerre i viaggi non furono possibili e ancora, passate queste, venne l'età delle burocrazie, con le nazionalità e cittadinanze di andata e ritorno, e i passaporti, i visti, i permessi che erano sempre un intralcio e generavano tremende perdite di tempo e spese addizionali. A volte un viaggio diventava impossibile perché mancava un lasciapassare, un visto, un timbro. Niente però di cambiato, oggi. Basta domandare ad un libico o ad un abitante del Mali che abbia parenti in Italia o in Spagna quando deve cominciare a gestire i permessi per rivedere i figli, la madre...

Pierre Ladoire in riva al fiume Duero, Zamora, Spagna, 1951-52.

Ritratto del nipote Christian Ladoire, Zamora, Spagna, 1950-52.

Venne dunque Argentina in Spagna all'inizio degli Anni cinquanta e ci rimase. Dal 50 al 71 più della metà di questo tempo lo passò in questo paese. Ai primi tempi, fino agli inizi del Sessanta si affermò anche qui come restauratrice. Ricevette incarichi regolari di antiquari di Madrid e della Castiglia. Allestì mostre ed esposizioni personali della sua opera a Madrid, al Circolo delle Belle Arti, da tempo ed ancora oggi una delle migliori gallerie della città, e a Zamora, a Salamanca, a Valladolid, con eccellenti critiche nei principali giornali spagnoli dell'epoca, Abc, Ya, Madrid ed El Alcázar, di Madrid, Información, di Alicante, El norte de Castilla, Diario regional e Libertad, di Valladolid, El Correo de Zamora e Imperio, di Zamora... E in queste mostre vendette una buona quantità di quadri, e ricevette incarichi da parte di privati. Ritratti, paesaggi e sempre tanti, tanti mazzi di fiori.

Depliant dell'esposizione personale tenuta a Madrid al Circolo delle Belle Arti, sala Minerva, 1952.

Autoritratto al carboncino, in Spagna, 1952.

In Spagna la sua base di lavoro era la casa della sorella Natalia, a Zamora. Ma tenne anche lunghi soggiorni nelle case dei due nipoti stabiliti a Madrid, Christian ed Elena Ladoire Caffaratto. Ritornava anche in Italia con periodicità. Lì la aspettavano sempre la sorella Alba, la sua confidente, il fratello Bruno, la nipote Marina, la cognata Herma. Ed erano un gruppo solido ed evidentemente amava anche stare con loro. Poi, nel 54 cominciarono ad arrivare i pronipoti, il primo io stesso, ed Argentina che coi bambini andava più a genio che con gli adulti riprese di nuovo il suo lavoro di fedele registratrice delle crescite, nonché di aiuto ogni volta che era necessario dare una mano.

Fotografia verso 1960, in fronte a Villa Irma, poco prima della morte di Bruno Cerne, il fratello. Da sinistra: Natalia, Bruno, Argentina ed Herma Klauser.

Nel 61 venne a mancare il fratello Bruno. Argentina rientrò in Italia e da questo momento cominciò a far la spola avanti e indietro, Italia Spagna. Rimase dunque al lavoro nei due paesi e da questi anni partono i miei ricordi dei suoi viaggi in treno, carica fino all'inverosimile di valigie, di bauli, di casse. Si trascinava dietro opere iniziate, opere incompiute o a mezzo finire, quadri da vendere, da donare e i suoi viaggi e la preparazione delle trasferte erano operazioni ogni volta più complesse.

Una mela colorata. Maite Caffaratto, 1958.

Bozza, Madrid, 1958.

Di questa seconda metà dei cinquanta e primi sessanta rimangono splendidi disegni famigliari di tutti i bambini, qualche olio, e numerosissime bozze dal vivo della vita in famiglia. Abbiamo in questo sito, all'epigrafe disegni, parecchie bozze bellissime di Maite Caffaratto da bambina come di quasi quaranta anni prima abbiamo quelle di sua madre Elena (definita "poupèe") Ladoire e dei suoi fratelli Christian ( Cri cri...) e Pierre (Pierul... ). Si sedeva Argentina in un seggiolino piegabile piccolo piccolo, che trascinava dappertutto, munita di quaderno e matita grassa, e stava quasi radente al suolo per situarsi quanto possibile all'altezza dei piccoli e buttava giù a grande velocità una bozza dietro all'altra. Seguiva Maite, che era un perfetto diavoletto e che inoltre sembrava un canonico 'putto' rinascimentale e ne catturava i movimenti quasi come un fotografo. Le nipotine Anna e Maite, cugine e assai rassomiglianti tra di loro furono ispirazione di molti disegni a colori e di vivissimi ritratti all'olio. All'età di due, tre, quattro anni sembravano due mele colorate, bambine da annunciare i detersivi o i cibi infantili, e un perfetto ritratto di Anna Ladoire da piccola stà nella pagina di apertura del sito.

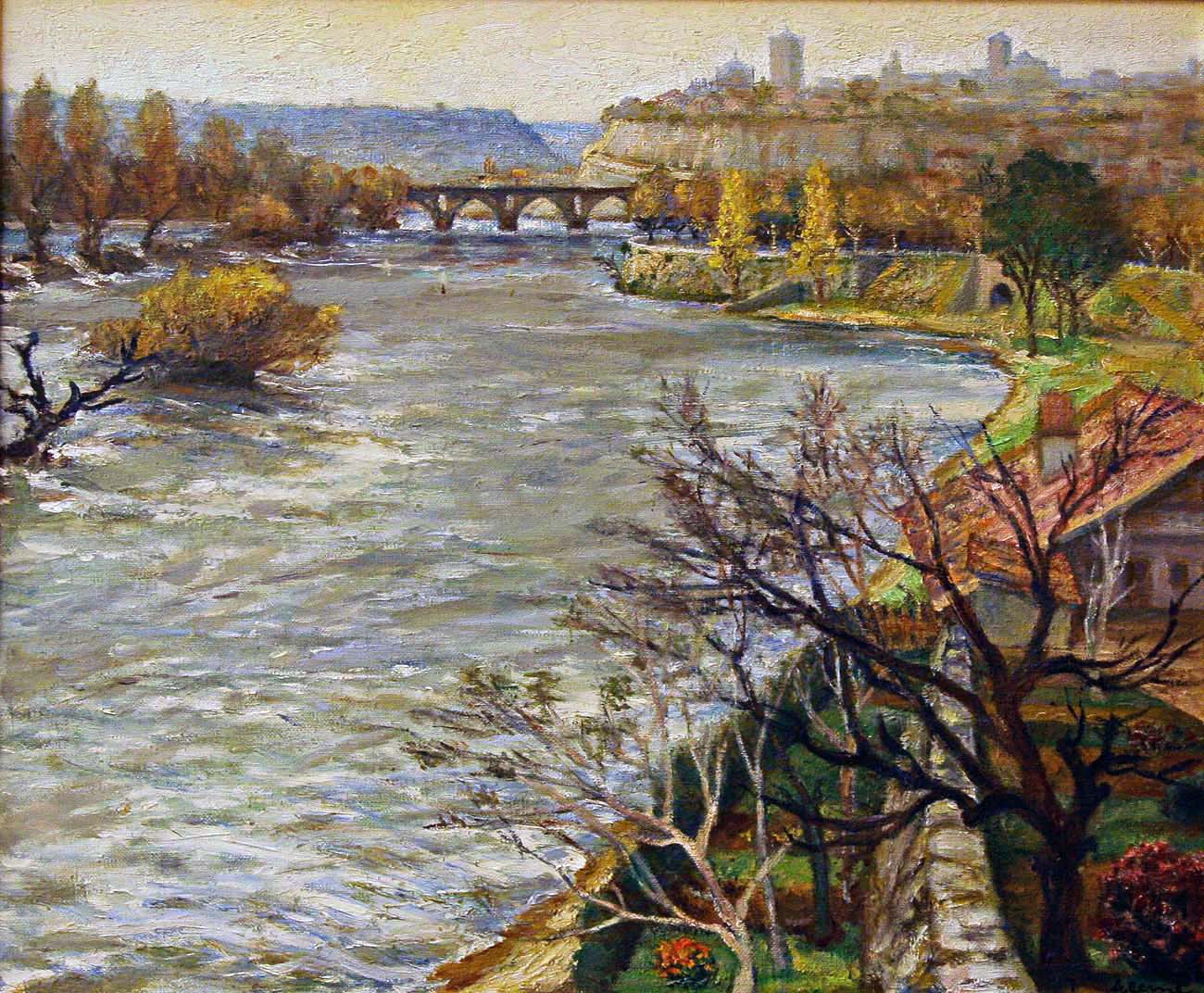

Il ponte della ferrovia sul fiume Duero, Zamora, la città sullo sfondo. 1960c.

Ma in Spagna, in Castiglia, Argentina fu anche rapita dal paesaggio. Non è che non lo fosse stato prima: da sempre, dipinse sempre le sue splendide marine, i paesaggi del Carso, i panorami dalle colline Triestine e così anche Zamora, con il suo paesaggio libero e la campagna aperta che distava appena 15, 30 minuti di una passeggiata tranquilla richiamarono la sua sensibilità. Il grande fiume Duero col suo corso da est a ovest, quello che sbocca nella bellissima città portoghese di Oporto arriva già a Zamora dopo aver attraversato quasi tutta la Castiglia, ed è dunque un fiume signorile, non un torrente. E il fiume e i suoi margini, a quel tempo quasi vergini, si raggiungevano da casa in poco tempo a piedi. Poi bastava seguirne il corso o rimontarlo seguendo piccoli sentieri o stradicciole locali per trovare paesaggi mutevoli, scorci sempre nuovi. Da una parte dirupi, dall'altra isolette, canneti, boschetti, piccole spiagge arenose, grandi alberi maestosi, l'acqua dai colori sempre diversi secondo la luce, la stagione e la piena più o meno impetuosa del fiume. Verdi, grigi, blu, toni ocracei, toni argentati... E Argentina godeva tutto questo non soltanto come pittrice ma anche in un modo personale e sensitivo.

E bisogna forse ribadire che come ritrattista non solo era capace di ottenere somiglianze veramente riuscite, ma che sapeva inoltre rendere con molta esattezza anche le caratteristiche psicologiche e di carattere dei suoi modelli. Avendo dovuto, per confezionare il sito, prendere visione di grandi quantità di fotografie familiari e, dunque, per forza di cose, di quelle di tante persone da lei ritrattate, ed avendo avuto così l'opportunità di riscontrare le foto dei modelli all'epoca dei ritratti, con le corrispettive bozze, prove, appunti, disegni preliminari e finalmente il ritratto, il raffronto di certe fotografie con i quadri lascia il vero senso della sua capacità artistica ed interpretativa.

Argentina col pronipote Alberto Caffaratto, autore di queste pagine. Discutevamo sulla tigre, pare. Ma c'è poco da ridire, continuo a pensare che era mia. Madrid, Natale 1955.

Amava il paesaggio e il dipingere all'aria libera. Anche se lasciò la Spagna quando io ero diciassettenne avevo con lei un legame che durava da quando ero nato. La vidi tante volte, da bambino, non solo dipingere in casa mia o della nonna o nelle case della famiglia, ma anche, sovente, partire da sola stracarica per quanto minuta fosse la sua persona, col cavalletto piccolo, la tela o le tabelline di legno, la cassa dei colori, pennelli e tavolozze, la canna per sostenere il braccio, l'inseparabile seggiolino pieghevole. In più —era assai freddolosa—, qualche capo di vestiario, il fazzoletto per la testa, il parasole o l'ombrello, l'inseparabile borsa e, immagino anche qualcosa per fare uno spuntino, per bere un sorso d'acqua nelle molte ore di solitudine che l'aspettavano. Povera donna piccola e minuta, quasi sessantenne, che sembrava un facchino quando usciva di casa, ma con una espressione di felicità giovanile nella faccia nonché la caparbietà di chi fa qualcosa perche lo vuole e gli piace.

Ritratto a carboncino di Anna Ladoire, 1961,c

Sanguigna, Pedro Ladoire Rodríguez, 1957-58c.

La vedevamo, bambini, dal 'mirador' (il grande balcone vetrato a Zamora) sparire coi suoi passi corti e rapidi e tornava che era già notte col bottino in cassetta. Fiori, un albero, una siepe, un muretto, un prato, lo scorcio di una riva, un boschetto, cespugli, canne, la città lontana in cima al colle, un ponte, una pietra e tanti, tanti tramonti. E tante volte, inoltre, come se già fosse poco quello con cui si caricava, portava anche al ritorno un mazzetto di fiori di campo, da mettere subito in un vaso appena tornata a casa e che forse al giorno dopo erano motivo per dipingere un'altra tavoletta, una piccola tela.

Poi, nelle gite familiari, particolarmente d'estate, quando i nipoti andavamo a soggiornare dalla nonna, la zia Argentina, Cinetta o la zia Ci come la chiamavamo noi piccoli, faceva sempre i propri piani in disparte. Finalmente aiutata quando si andava in molti da qualche parte, ad un certo punto semplicemente spariva col cavalletto e i ferri del mestiere. Prima o poi si individuava un punto lontano che non era altro che lei al lavoro. E mai erano permessi adulti intorno a guardare e ancora meno a giudicare l'operato. Soli i bambini avevamo il diritto di starle vicino, e quanto più piccoli, tanto maggiore il diritto. Era assolutamente insofferente con i curiosi. Chissà, uno strano pudore forse, un'insicurezza senza causa, perche certo il mestiere non le mancava, o forse un forte bisogno di solitudine e di starsene coi suoi pensieri.

La ricordo benissimo, già una donna di una certa età, tanto al lavoro di restauro come alla propria creazione, altamente concentrata, quasi tesa, assolutamente dimentica del mondo esterno, con gli occhi penetranti del pittore, guardando il modello, a volte me stesso, o il paesaggio o una fotografia o qualche altro oggetto se lavorava al restauro, e sovente con una grossa lente di ingrandimento nell'altra mano che avvicinava a volte per esaminare i dettagli.

Bozza doppia, al pastello e matita, la pronipote Marina Caffaratto, 1960-61c.

Veramente aveva uno sguardo fermissimo e fisso, inquisitivo, uno sguardo veramente da pittore. E in certi momenti, al lavoro, serrava un po' gli occhi e sembrava allora una macchina o un congegno captatore di luce più che la donna dolce di sempre. Tutta ferma e solida come una statua e dove solo ciò che si muoveva con grandissima precisione erano la mano il braccio e la testa. Poi, ogni tanto, scattava in piedi con un'energia impensabile e andava indietro, due, quattro passi, anche sei, inclinava la testa, e più che guardare o giudicare si potrebbe dire oggi che letteralmente scannerizzava il dipinto. E adesso, scrivendo appunto di questi ricordi, mi sono venuti in mente Leonardo e il suo Trattato della pittura, con i consigli e le considerazioni sulle prospettive e le distanze e a quanti passi indietro dal quadro doveva andare il pittore a seconda la distanza alla quale si trovassero il primo, il secondo piano, lo sfondo che stava dipingendo. E quel balletto di Argentina, avanti e indietro, a tre teste, a cinque passi dalla tela, col pennello sospeso in mano è proprio quello che oggi mi ha riportato la memoria. Il mistero dell'arte, ma anche il mestiere canonico di un pittore al lavoro. E il privilegio di averlo potuto vedere.

Vennero gli Anni Sessanta e dunque i suoi sessant' anni e quindi la prossimità della vecchiaia e adesso la sua biografia diventa anche il mio proprio ricordo biografico. Cinetta, come sempre venne chiamata in famiglia, aveva un po' del Marcovaldo di Calvino. Lo sguardo giù a vedere i cespugli o lo sguardo alle nuvole. Letteralmente spiava il cielo come certi uomini spiano il passo delle donne. Non le sfuggiva un colore, una sfumatura, una nuvoletta, non facevano differenza al suo interesse le nubi che si assembrano a temporale o la serenità dei tramonti d'estate. Se qualcosa imparai da lei è il mio gusto per il paesaggio, per la campagna per i tramonti, per il mare. Il mare la invaghiva. Sono stato con lei al mare, in Spagna, nel sud, in Andalusia e parecchie volte anche in campagna, nei dintorni di Zamora ad accompagnarla alla caccia. A un certo punto al tempo dei miei otto, dieci, dodici anni, la prozia mi prese come cavaliere. E come Marcovaldo, al fiume, in campagna, sugli scogli che racchiudevano le spiagge era sempre con lei la festa delle conchiglie, dei sassi, dei fiori da prendere con cura e attenzione, non tutti, certo, solo quelli che lei segnalava. Ed, appunto, era una vera e propria macchina di segnaletica: —Guarda quella nuvola, guarda quell'albero, guarda quello scorcio, senti questo profumo, guarda quei colori—. —Guarda, guarda, guarda...—. E, altroché, io guardavo tutto, Argentina non annoiava mai e aveva sempre ragione su quello cui richiamava l'attenzione.

In casa della sorella teneva il suo studio, strapieno di quadri e inoltre un'altro stanzino buio, accanto alla cucina che era la grotta di Alì Babà e la mia vera terra promessa. L'accumulazione di oggetti era indescrivibile. Argentina aveva inventato e messo in pratica il fare da sè decenni prima della Leroy-Merlin. Aggiustava ed arrangiava qualsiasi cosa, meno la radio. Sapeva di elettricità, di falegnameria, di tubature dell'acqua, sturava ingorghi e aggiustava i rubinetti, piallava, segava, stuccava e ritoccava, rimetteva a nuovo il rotto e invecchiava il recente secondo necessità.

Il restauratore è un mago, non diciamo per un bambino, ma il restauro è una scienza che richiede largamente sapere arrangiarsi con quello che c'è, e richiede anche sapere un po' di tante cose pratiche. Di materiali, di vernici, di strumenti, di ottica e di pittura, dei tipi e caratteristiche dei legni, anche dei metalli e di tanto altro. Un mondo insomma. Ma questo mondo per mettersi in marcia dipendeva dal mondo di questo stanzino. Lì ci stava di tutto, pennelli, colori, tavolozze, spatole, marchi, tele, tabelle, carte e cartoni, chiodi, ferramenta, legno, mastici e adesivi, colla, vernici, dissolventi, utensili, barattoli pieni di qualsiasi cosa immaginabile che le potesse essere utile per il mestiere e in più, stucchi, terre, prodotti chimici, insomma ogni bene di Dio e la totalità di quanto non è permesso di toccare ad un bambino perché puo' essere tossico, velenoso, corrosivo, lesivo, pungente, tagliente, pericoloso o pesante.

Olio su tela, non finito, Alberto Caffaratto, 1958-59c.

Olio su carta, Óscar Ladoire, 1959c.

Da piccolo, naturalmente, l'ingresso era vietato e la stanza chiusa. Poi, più grandicello, fui ammesso gradualmente come 'assistente' e allo scopo mi furono poco a poco fornite le coordinate per imparare a navigare nel caos, che non è piccolo regalo. —Alberto, portami la colla di pesce, in un cartoccio blu che stà a destra dei barattoli di marmellata con le viti lunghe, quelli sopra i pesi di piombo. Alberto, portami due spatole grosse e un pennello piatto del dodici. Alberto, muovi un pò il tavolino e sotto, in fondo, troverai un involto di carta che dentro ha parecchie strisce di cuoio. Alberto, portami il libretto del pane d'oro, quello più piccolo. Alberto, il bianco di zinco lo ho lasciato questa mattina dove stanno i bianchi e non l'ho chiuso. Cerca un tappo nella scatola dei tappi intermedi e mettiglielo, e non toccare dove sai che non devi—...

E sì, c'erano infatti nelle scansie non soli i cassetti dei differenti colori, e centinaia di oggetti indecifrabili e misteriosi, ma anche le scatole dei tappi medi, e dei piccoli, e dei piccolissimi e dei grandi, e quelle delle puntine da disegno, e quella dei pezzi di gomma e dei gommini, e quella dei tubi di pomata, svuotati, tagliati ed alisciati, incredibilmente pesanti messi assieme in pacchi di decine perché fatti in metallo pieghevole e che le servivano per fare riparazioni nelle parti di dietro delle tavole di legno o di certe tele. E andavo e venivo, felice di aiutare in quell'arte mezzo alchimica, mezzo magica, mezzo scienza. Era un gioco più divertente di qualsiasi gioco. E imparai tantissime cose utili, a verniciare, a tendere una tela, a tappare un buco, a mettere lo stucco nelle pieghe, a inchiodare ed a pressare, a incollare e a saper usare quali colle e perché e per cosa servivano o perché non servivano determinate e per quale causa.

Costa spagnola vicino a Marbella, anno 1967c, si andava in estate, a Luglio, forse 30, 35 gradi. Così si vide costretta a dipingere nei suoi ultimi anni.

Ma proprio tutta questa attività, tutti questi prodotti chimici e i dissolventi e l'acquaragia, gli acidi, le vernici, ed i propri colori erano il suo peggiore nemico. Il costante contatto con questi prodotti letteralmente l'avvelenava. Era già malata e sofferente per questa causa, ma a partire dai sessant'anni le crisi si aggravarono. Terribili eruzioni nella pelle le toglievano il sonno e le impedivano sovente di mettersi al lavoro. Tutti in famiglia l'abbiamo vista dipingere conciata come un palombaro, arrivò al punto di coprirsi braccia e gambe di tele, dopo essersi spalmata delle tante pomate di cui aveva bisogno e sopra queste tele avvolgersi le membra in plastica, per evitare l'entrata dei vapori dei prodotti con cui lavorava. E arrivò a dipingere anche coi guanti, tappata completamente e con un grande fazzoletto annodato alla testa e al collo per lasciare fuori solo praticamente gli occhi ed esporsi così il minimo possibile ai tossici che la avvelenavano. Poverina: lei che amava il sole, il mare, l'aria e la natura e che finì a doverli affrontare come se fossero un nemico, solo per poter continuare con il suo lavoro e la sua vocazione, mai venuta a meno.

La pittrice davanti allo stesso cuadro alla sua sinistra. Verso 1965.

Il fiume Duero suo passo sotto Zamora, verso 1965.

E anche la vista cominciò a tradirla e poi venne il colpo, nel 68, della perdita della casa della sorella a Zamora, che in fin dei conti era anche la sua. Dopo trent'anni di soggiorno i proprietari —un convento di monache— ingiunsero loro di sloggiare perché dovevano destinarla ad un altro uso. Fu certamente un dramma per loro, Natalia era ottantenne e non aveva altro posto dove andare se non dai figli a Madrid, ma per lei la perdita dell'indipendenza era la cosa più spaventosa immaginabile. Ma non c'era altra via di uscita: venne dunque in casa da noi, col violoncello, si capisce, perché mai smise di suonare. Ma quella casa sua a Zamora oltre che grande o almeno non piccola, era anche lo studio in Spagna di Argentina e non c'erano in famiglia case abbastanza grandi per alloggiare non soltanto lei ma tutto lo studio e l'infinità di cose che la accompagnavano e senza contare anche tutto quello che Natalia aveva da portare con se, che non era poco.

Così Argentina tornò in Italia, in quella che pensò fosse la risistemazione definitiva. Ma il destino le serbava ancora un colpo peggiore. La nipote Elena, mia madre, si ammalò gravemente alla fine dell'estate del 69 e morì presso Natale ad appena cinquantadue anni. Argentina tornò in Spagna, non più tanto con l'idea di lavorare ma con quella di dare una mano alla famiglia rimasta così profondamente colpita. Ma la situazione famigliare precipitò ancora. Poco dopo morì Natalia. E Argentina questa volta iniziò un ultimo giro in Spagna.

Argentina fotografata ritrattando la piccola Blanca Pérez, Zamora, 1970c.

Malandata, con la vista sempre in peggiori condizioni e ammalata anche di artrite, terribile, dunque, per la necessaria precisione della mano di un pittore, cominciò di nuovo a dipingere come un galeotto. Tutti i nipoti e pronipoti voleva ritrattarli per un'ultima volta, e il Duero, e le montagne alla Sierra di Madrid, e la pianura di Castiglia, e altri fiori e..., e... Tornò anche a Zamora e arrivò a dipingere anche l'ultima nata di Pierre Ladoire, Alicia, bambina di pochi mesi, e ritrattò tutti i bambini dei figli di Agustín, José María e Daniel, e anche la sua cara Rosario e chiuse bottega. Questa volta, passata l'estate del 71 ritornò dalla sorella Alba e dalla cognata Herma a Trieste, definitivamente. Caricò casse e casse di quadri, di disegni, di bozze, buona parte del lavoro svolto in Spagna in un ventennio. E regalò altrettanto alla famiglia, ad amici ed a conoscenti.

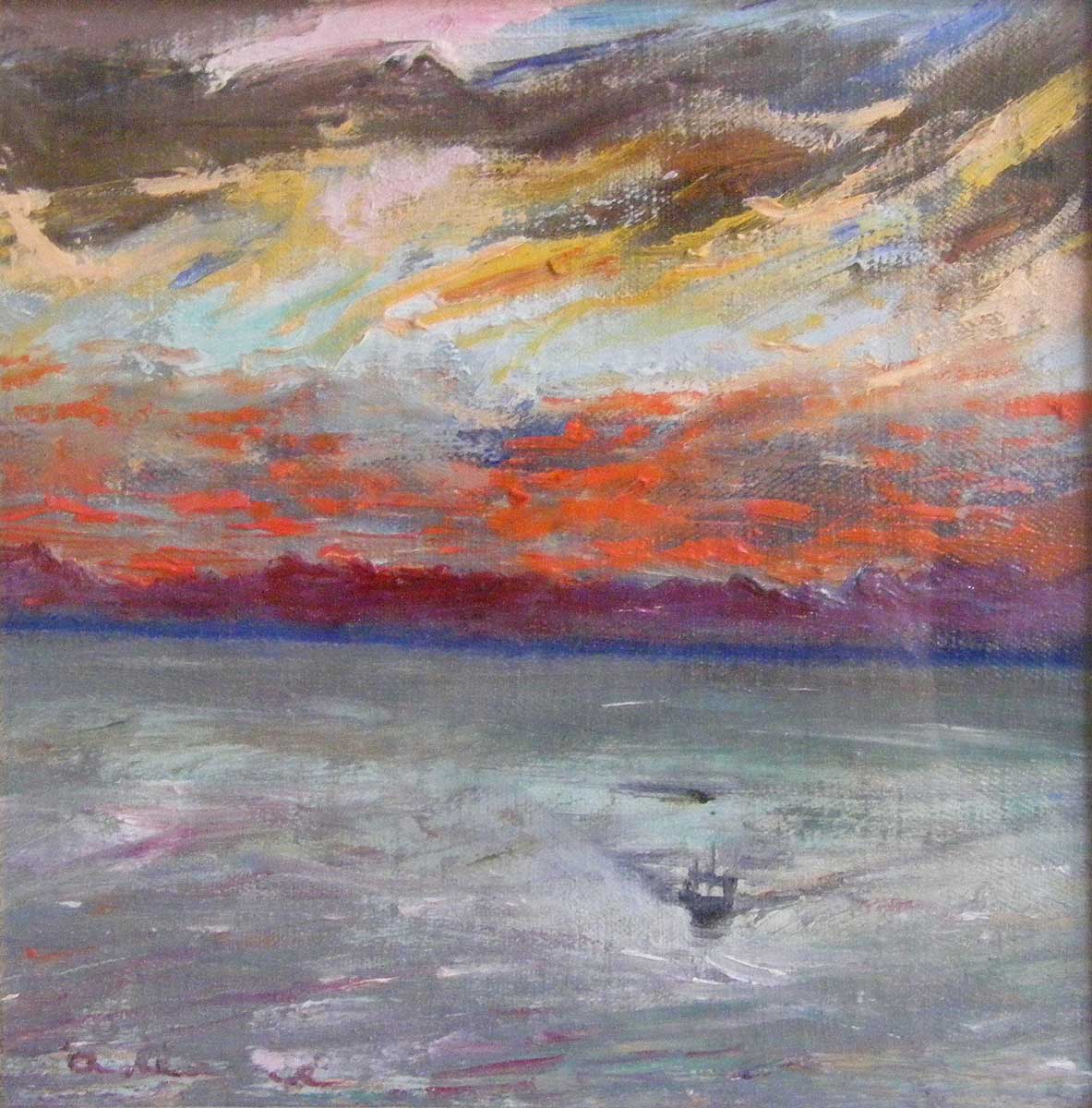

Tramonto nel Golfo di Trieste, olio su tavola, 1972c.

Vista dalle colline del Carso Triestino, olio su tavola, delle ultime opere di Argentina, 1973.

Il suo stato fisico continuò deteriorandosi, ma non certo la sua testa, e anche questi anni finali registrano un'attivata non minore. La casa di famiglia, a Trieste, sempre in collina, ma questa volta sul colle di San Giusto, affacciava sul porto e sul golfo. Fece tanti piccoli quadri dalla finestra del suo studio, particolarmente olii su tavola. E sono di questa epoca ultima tante marine e alcune bellissime viste notturne sul porto, progressivamente più libere e sciolte, piene di pennellate audaci e zeppe di colore, come se finalmente questo non gli mancasse, e anche tanti tramonti e una quasi ultima vista in collina, chissà con quali difficoltà per andarci e tornare, in cui fece una tavoletta di enorme scioltezza, quasi come se si fosse finalmente liberata di un qualcosa che soltanto lei poteva conoscere.

La pittrice diede le sue ultime pennellate su questo quadro, rimasto incompiuto sul suo cavalletto nello studio di Trieste dopo la sua morte. Grande mazzo di fiori con rosa nera, 1974.

Argentina mancò il 6 Aprile 1974. La sua ultima opera rimasta incompiuta la iniziò nel 70, un grande mazzo di fiori, e la interruppe con l'ultima venuta in Spagna. Il quadro rimase sul suo cavalletto nello studio di Via Giustinelli. Ogni tanto Argentina vi aggiungeva un fiore, tanti dal 72 in avanti che il vaso diventò un vaso assurdo. Non poteva contenere tanti fiori. Poco tempo prima di morire ne aggiunse un ultimo fiore, un'impossibile rosa nera. Dunque, dopo di tutto, il quadro non rimase forse incompiuto.

Copertina del catalogo Ar. Cerne, essere pittrice a Trieste negli Anni Venti, a cura di Laura Ruaro Loseri, Trieste, 1990.

Dopo la sua morte, vennero organizzate a Trieste alcune retrospettive con parte dell'opera rimasta in Italia. Nel 1975 si esposero trenta quadri alla galleria Rettori di Trieste, con esito di vendite e ottenendo un buon riconoscimento da parte della critica. Poi, nel 1990 una grande mostra presso la Galleria d'Arte del Comune di Trieste, in Piazza Unità, con l'esauriente e pregevole catalogo Ar. Cerne : essere pittrice a Trieste negli Anni Venti, a cura di Laura Ruaro Loseri, con un contributo di Carlo Milic.

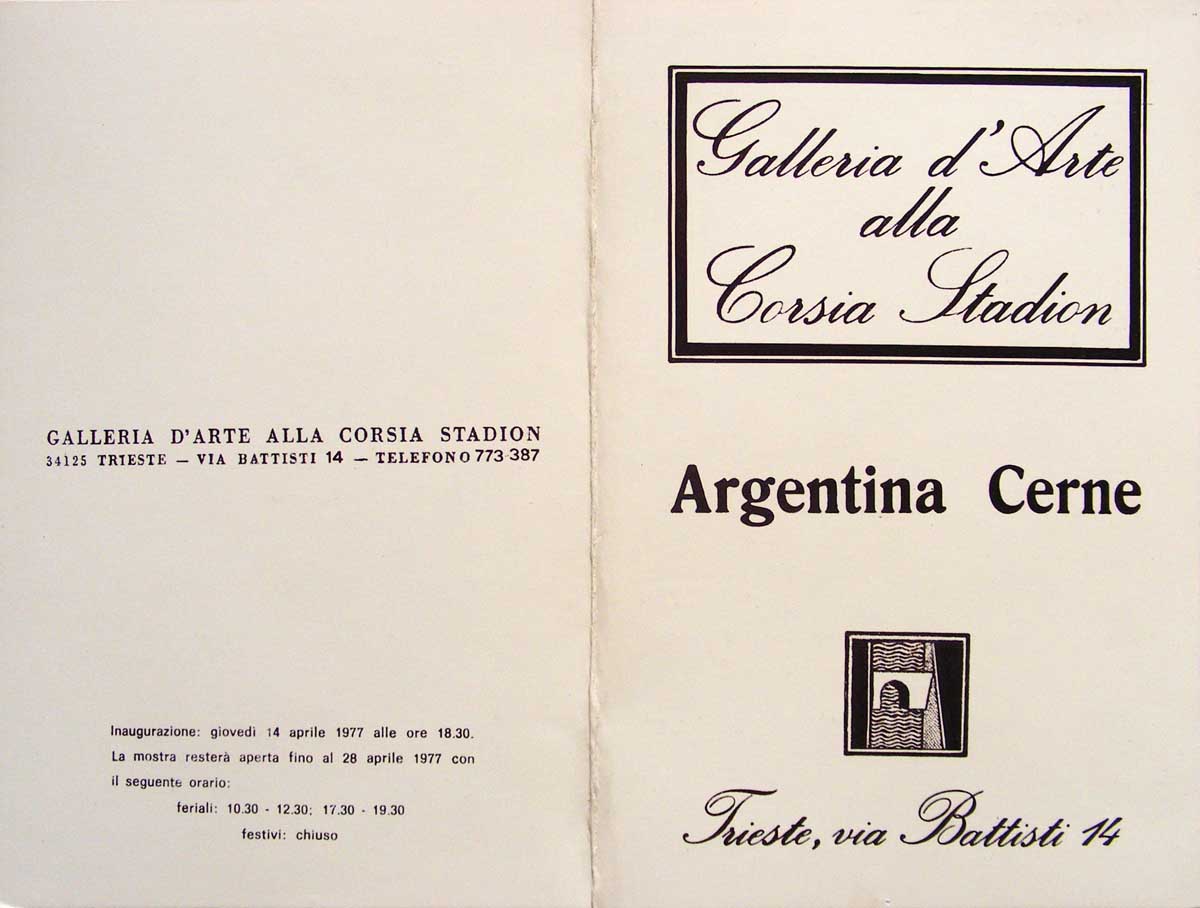

Depliant della retrospettiva su Argentina Cerne alla galleria Alla Corsia Stadion, Trieste, 1977.

Oggi, nel quarantesimo anno della sua morte, abbiamo preso l'iniziativa di aprire questo sito web dedicato alla memoria di Argentina, sicuri della validità della sua opera e anche nello spirito di voler condividere quanto rimasto disponibile e farlo conoscere a un pubblico più ampio.

Con il mio ringraziamento ad Argentina per i tanti giorni felici della mia infanzia a lei dovuti:

Alberto Caffaratto Ladoire. Madrid, Aprile 2014.